Contenu

Les femmes aussi sont concernées

Les troubles de la coagulation sont des maladies qui perturbent le processus de coagulation du sang, qui normalement arrête les saignements et guérit les blessures. Ces troubles peuvent être innés ou acquis et entraînent une tendance accrue aux saignements (comme p. ex. dans l’hémophilie) ou aux thromboses (comme p. ex. dans le syndrome des antiphospholipides). Les personnes touchées peuvent présenter des symptômes tels que des saignements de nez fréquents, des saignements menstruels anormalement abondants, des saignements prolongés après une blessure ou une intervention chirurgicale, et des ecchymoses inexpliquées. Dans les cas graves, des hémorragies ou des thromboses mettant en jeu le pronostic vital peuvent survenir et nécessiter un traitement médical immédiat. De nombreuses personnes dans le monde souffrent de ces troubles de la coagulation, les femmes étant nettement plus touchées qu’on ne le pense.

À échelle mondiale, le trouble de la coagulation le plus fréquent est la maladie de von Willebrand, causée par une carence ou une anomalie du facteur von Willebrand. Les personnes atteintes présentent souvent des symptômes de saignements de nez, d’hématomes et d’hémorragies généralement prolongées après des blessures traumatiques et/ou des interventions chirurgicales. Selon la gravité de la maladie, les symptômes hémorragiques peuvent également mettre en jeu le pronostic vital. Les femmes concernées peuvent en outre souffrir de des saignements menstruels abondants. Les autres maladies de la coagulation sanguine qui touchent les deux sexes de la même manière et entraînent une tendance accrue aux hémorragies, telles que la thrombopénie, la déficience en facteur XI ou la coagulation intravasculaire disséminée déclenchée notamment par une infection ou des complications à la naissance, sont beaucoup plus rares que la maladie de von Willebrand.

Néanmoins, il existe un malentendu particulièrement persistant concernant l’hémophilie, souvent considérée comme une « maladie masculine ». Comme dans la maladie de von Willebrand, une mutation génétique conduit à l’altération de la coagulation sanguine et les personnes concernées présentent une tendance accrue aux hémorragies. Cela est vrai aussi bien pour l’hémophilie A (déficience en facteur VIII) que pour l’hémophilie B (déficience en facteur IX), qui est environ quatre à cinq fois plus rare.

Dans les deux cas, le gène concerné par la mutation (F8 ou F9) est situé sur le chromosome X et, comme les hommes n’ont qu’un seul chromosome X, ils développent toujours une hémophilie en présence de la mutation du gène F8 ou F9 (gène de l’hémophilie). Les femmes ont deux chromosomes X. Si l’un des deux porte un gène F8 ou F9 muté, on parle d’une personne porteuse de la maladie, une conductrice.

Les femmes qui sont conductrices présentent généralement des symptômes moins sévères que les hommes, mais elles peuvent néanmoins souffrir d’une coagulation sanguine perturbée et donc de divers symptômes pénibles, tels que des saignements menstruels extrêmement abondants, des retards dans la coagulation sanguine après une blessure ou une intervention médicale, et des ecchymoses fréquentes.

Les femmes porteuses du gène de l’hémophilie sont souvent confrontées à des défis particuliers, notamment à des retards dans le diagnostic en raison d’une sous-estimation de leurs symptômes et à des difficultés à obtenir un traitement approprié. Cette reconnaissance insuffisante de l’hémophilie chez les femmes peut avoir de graves conséquences dans leur vie quotidienne, y compris des répercussions physiques, professionnelles et émotionnelles. En outre, les femmes concernées peuvent rencontrer des difficultés à tomber enceintes et être associées par un risque accru de saignements pendant la grossesse, l’accouchement et la période post-partum. La préoccupation que suscite la transmission génétique de l’hémophilie à leurs enfants peut entraîner des troubles psychiques considérables ces femmes atteintes et exercer une pression importante sur la qualité de vie.

Dans ce contexte, il est essentiel d’abolir les préjugés et de sensibiliser l’opinion publique au fait que les femmes peuvent également être atteintes d’hémophilie. Ensemble, nous lançons le signal suivant : « Les femmes aussi sont concernées ».

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet de l’Association Suisse des Hémophiles.

Que signifie être conductrice de l’hémophilie ?

La propension aux hémorragies est-elle une maladie purement masculine ? Loin de là ! Certes, les hommes souffrent beaucoup plus d’hémophilie en raison de la composante génétique, mais les femmes aussi peuvent, dans de rares cas, tomber malades ou présenter certains symptômes en tant que conductrices. Vous trouverez davantage d’informations à ce sujet dans cet article.

Le gène du facteur VIII, associé à l’hémophilie A, est situé sur le chromosome X et est transmis de parents à enfant. En cas d’anomalie dans ce gène, celle-ci est également transmise aux enfants. La probabilité que la fille d’une conductrice devienne elle-même conductrice ou que son fils soit atteint d’hémophilie est donc à chaque fois de 50%.

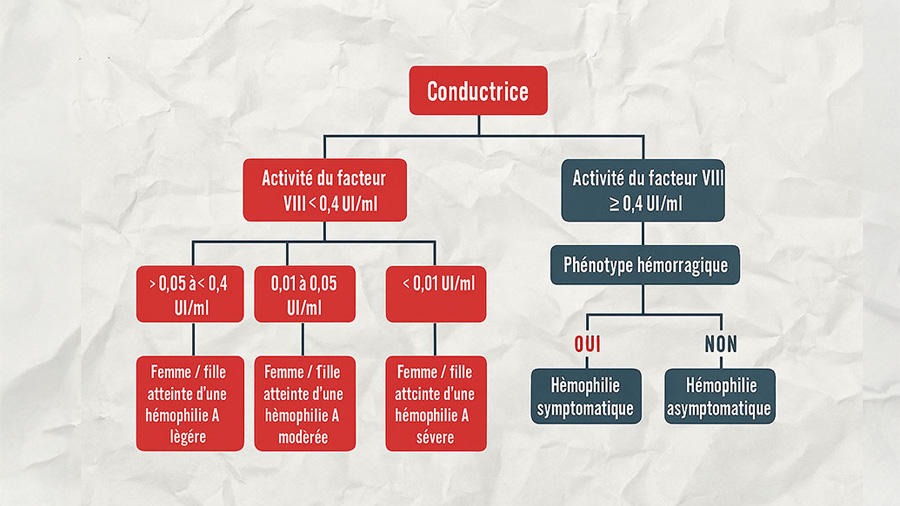

Les femmes peuvent aussi développer une hémophilie, mais c’est extrêmement rare. En revanche, elles sont relativement fréquemment des conductrices, c’est-à-dire susceptibles de transmettre la maladie. Elles portent un gène défectueux et un gène intact pour le facteur VIII. Souvent, un gène de facteur VIII fonctionnel suffit pour permettre une coagulation sanguine suffisante. Cependant, environ un tiers des conductrices ont des taux réduits de facteur VIII (activité du facteur VIII <0,4 UI/ml), ce qui peut ralentir la coagulation sanguine.

Environ 30% des conductrices ont une activité réduite du facteur VIII (< 0,4 UI/ml) et sont déclarées hémophiles.

Il est donc judicieux que les conductrices disposent également d’une carte d’urgence. Celle-ci doit contenir les informations importantes suivantes :

- forme du trouble de la coagulation,

- traitements médicamenteux éventuels,

- médicaments contre-indiqués,

- coordonnées du centre d’hémophilie compétent.

Manifestation de l’hémophilie chez les conductrices

En règle générale, les conductrices produisent suffisamment de facteur VIII pour éviter tout accident hémorragique grave. Néanmoins, des symptômes d’une activité réduite du facteur peuvent survenir, le plus souvent comparables à ceux d’une hémophilie légère :

- augmentation des cas d’hématomes (même en cas de chocs légers),

- saignements de nez fréquents et/ou abondants,

- tendance accrue aux saignements après de petites blessures,

- saignements menstruels abondants et/ou prolongés,

- saignements après une opération ou un arrachage de dents,

- augmentation des saignements pendant ou après un accouchement.

La sévérité de ces symptômes dépend de l’activité résiduelle du facteur.

Nouvelle nomenclature des conductrices de 2021.

Diagnostic des conductrices de l’hémophilie

Si un cas d’hémophilie est connu dans une famille, il convient d’envisager que les filles puissent être des conductrices et d’effectuer un diagnostic de coagulation correspondant. Dans l’idéal, le diagnostic du statut de conductrice et la détermination de l’activité du facteur doivent être effectués avant les premières règles afin d’informer les jeunes adolescentes à un stade précoce et d’éviter d’éventuelles conséquences psychologiques négatives d’un saignement menstruel abondant. Le choc peut être important, en particulier au cours des premières règles.

Le diagnostic peut être posé notamment à l’aide d’analyses génétiques et d’une détermination de l’activité du facteur VIII. Les taux d’activité du facteur VIII peuvent varier considérablement d’une femme conductrice à l’autre ainsi que dans le temps. Ces variations sont dues, entre autres, au fait que le facteur VIII est une protéine de phase aiguë. Cela signifie que pendant un certain temps il est plus présent dans l’organisme que normalement, à cause d’événements tels qu’une blessure.5 C’est pourquoi il convient de déterminer régulièrement l’activité du facteur chez les conductrices, en particulier lorsqu’une intervention est prévue, afin de prendre les mesures correspondantes.

Options thérapeutiques pour les conductrices

En fonction de l’activité du facteur VIII, les femmes conductrices peuvent également recevoir un traitement contre l’hémophilie. En général, les traitements à la demande en cas d’hémorragie aiguë sont suffisants.

Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet ici.

Effet de l’hémophilie sur la grossesse et l’accouchement

Un statut de conductrice n’est pas un obstacle à une grossesse normale ni à un accouchement naturel. La décision de recourir à un accouchement par voie basse ou à une césarienne peut être prise au cas par cas. Il est toutefois recommandé de surveiller la grossesse et de planifier l’accouchement avec le soutien d’un centre d’hémophilie et en collaboration avec les médecins compétents.

Souvent, les femmes conductrices de l’hémophilie A présentent même une augmentation de l’activité du facteur VIII pendant la grossesse, qui peut aller jusqu’à des valeurs normales au moment de l’accouchement. Il convient toutefois de procéder régulièrement à des dosages du facteur VIII. Si les valeurs de coagulation sont connues, des mesures appropriées peuvent être prises si nécessaire, comme un traitement de substitution par facteurs de coagulation ou une DDAVP.

Il est possible de déterminer avant ou après la naissance si l’enfant de la femme conductrice l’est aussi ou s’il est hémophile. Des examens diagnostiques prénataux peuvent être utilisés avant la naissance :

- La ponction placentaire (biopsie de trophoblaste) consiste à prélever du tissu à l’endroit où le placenta passe dans le cordon ombilical. Ce tissu est génétiquement identique à celui de l’embryon et peut donc être analysé à la recherche de modifications génétiques. La biopsie de trophoblaste peut être réalisée plus tôt (après 12 à 14 semaines de grossesse) que l’amniocentèse.

- L’amniocentèse consiste à prélever du liquide amniotique et des cellules de l’enfant à naître. Les cellules peuvent alors être analysées de manière plus précise sur le plan génétique. Elle peut être effectuée à la 15e et la 16e semaine de grossesse.

- Dans le cadre d’un prélèvement de sang ombilical (cordocentèse), du sang est prélevé sur le fœtus à partir du cordon ombilical, puis analysé. Cet examen est possible à partir de la 20e semaine de grossesse.

Ceci est particulièrement recommandé chez les fœtus de sexe masculin afin de savoir si une attention particulière doit être portée aux saignements chez l’enfant à naître.

Check-list pour les interventions chirurgicales ou les accouchements

Voici une check-list qui peut vous aider à vous préparer à une opération ou à un accouchement :

- Ta carte d’urgence est-elle complètement remplie et à jour ?

- As-tu reçu les résultats de ton dernier examen/de l’examen actuel de la coagulation ?

- Le cas échéant, ton médecin traitant a-t-il prévu un plan thérapeutique spécialement conçu pour cette intervention ?

- Existe-t-il des contre-indications aux anticoagulants ?

- L’hôpital dispose-t-il de stocks de facteur VIII pour les urgences ?

- L’hôpital peut-il effectuer les tests de coagulation appropriés ?

- Que se passe-t-il pour le traitement de la coagulation après la sortie de l’hôpital ?

Info

En cas de grossesse, d’accouchement imminent ou d’intervention chirurgicale planifiée, il est recommandé aux conductrices d’être toujours en contact avec le centre d’hémophilie traitant et de bien planifier les différentes étapes avec le médecin traitant.

Dans la vidéo ci-dessous, Martina, conductrice de l’hémophilie A, relate sa grossesse avec son fils et les craintes et les défis qu’elle a rencontrés pendant cette période.

Simone et Tanja sont toutes deux mères de deux fils atteints d’hémophilie A et se sont rencontrées pour échanger sur leurs expériences.

Dans cette vidéo, tu découvriras comment chacun a appris la maladie de son enfant, quels sont les défis à relever pour faire face à l’hémophilie A, quels conseils ils donneraient aux autres parents et bien plus encore.

Mythes et réalités sur l’hémophilie

1. Mythe

les femmes porteuses de l’hémophilie ne présentent aucun symptôme.

Réalité : Une conductrice (hétérozygote pour la mutation F8) a 50% de chance de transmettre le gène de l’hémophilie à ses fils, qui vont alors également souffrir de la maladie.

Elle a également 50% de chances de transmettre le gène à ses filles, qui deviennent alors également porteuses.

Cependant, si une femme est hémophile (homozygote pour la mutation F8), elle a 100% de chance de transmettre la maladie à son fils.

2. Mythe

l’hémophilie ne peut pas être diagnostiquée avant la naissance du bébé.

Réalité : il est possible de diagnostiquer l’hémophilie avant la naissance à travers des tests prénatals comme la biopsie des villosités choriales (CVS) et l’amniocentèse. Ces tests peuvent déterminer si le fœtus a hérité du gène de l’hémophilie. Cependant, ils comportent des risques et doivent être discutés en détail avec un professionnel de la santé.

3. Mythe

Les femmes qui sont porteuses de l’hémophilie ne présentent aucun symptôme.

Réalité : les femmes porteuses (hétérozygote pour la mutation F8) peuvent présenter des symptômes de saignement tels que des règles abondantes, des saignements prolongés après des chirurgies ou des traumatismes, et des ecchymoses fréquentes. Elles peuvent aussi, dans de rares cas, développer une forme légère d’hémophilie.

4. Mythe

Les saignements liés à l’hémophilie n’affectent pas vraiment la qualité de vie d’une femme.

Réalité : des saignements excessifs peuvent avoir un impact significatif sur la qualité de vie d’une femme. Les femmes atteintes d’hémophilie (homozygote pour la mutation F8) ou conductrices (hétérozygote pour la mutation F8) peuvent avoir des règles très abondantes et de longue durée, qui peuvent entraîner anémie, fatigue et douleurs. Ces symptômes peuvent nuire à votre vie professionnelle, sociale et personnelle.

5. Mythe

Les femmes porteuses d’hémophilie ne sont pas à risque de complications lors des interventions médicales ou dentaires.

Réalité : les femmes porteuses d’hémophilie (hétérozygote pour la mutation F8) peuvent être à risque de complications lors des interventions médicales ou dentaires en raison des saignements prolongés. Il est essentiel qu’elles informent leurs professionnels de santé de leur statut de porteuse pour permettre une gestion adéquate et des précautions supplémentaires lors de ces interventions.

6. Mythe

Les femmes porteuses de l’hémophilie n’ont pas besoin de suivi médical régulier.

Réalité : les femmes porteuses de l’hémophilie (hétérozygote pour la mutation F8) bénéficient souvent d’un suivi médical régulier pour surveiller les symptômes de saignement et pour prévenir les complications. Un suivi médical régulier avec des spécialistes comme des hématologues et des gynécologues est crucial pour gérer les symptômes, prévenir les épisodes graves de saignement, et améliorer la qualité de vie.

Quellen:

- Oldenburg J. und Goldmann G. Die Konduktorin am Beispiel der Hämophilie. Forum Sanitas. 2024; 1:15–17

- van Galen KPM et al. A new hemophilia carrier nomenclature to define hemophilia in women and girls: Communication from the SSC of the ISTH. J Thromb Haemost 2021; 19:1883–1887

- Srivastava A et al. WFH Guidelines for the Management of Hemophilia, 3rd edition. Haemophilia 2020; 26(Suppl 6):1–158

- https://www.dhg.de/fileadmin/dokumente/sonderdrucke/Haemophilie.pdf, zuletzt abgerufen am 15.05.2024

- https://flexikon.doccheck.com/de/Akute-Phase-Protein, zuletzt abgerufen am 15.05.2024

- https://flexikon.doccheck.com/de/Chorionzottenbiopsie, zuletzt abgerufen am 06.06.2024

- https://flexikon.doccheck.com/de/Amniozentese, zuletzt abgerufen am 06.06.2024

- https://flexikon.doccheck.com/de/Nabelschnurpunktion, zuletzt abgerufen am 06.06.2024